要不是在印度旅行時遇見了來自新加坡的 N,我想這輩子肯定從來沒想過,有朝一日會踏上波斯的古文明帝國—伊朗。

N 總是背著一台相機 Fujifilm X100T,一問之下才發現他竟然是位 Instagram 追蹤人數超過一萬人的網紅級攝影師,內容記錄著他遊歷世界的角落紀實,影像與色彩間交叉拉扯出一種微妙的平靜感。就這麼滑著滑著,好像被不知不覺拉進了一股漩渦,「這是伊朗。」原來N是位虔誠的穆斯林信徒,「伊朗是我旅行了這麼久,最流連忘返的地方,總有一天,你一定要去拜訪這裡。」於是,這股微小的漩渦在後來的日子被無限延展擴大,也許是好奇心驅使,又也許,更想知道那些相片裡的平靜力量從何而來,我訂了張從土耳其伊斯坦堡到伊朗德黑蘭的單程機票,想親眼一虧究竟N眼中那神秘又遙遠的穆斯林世界。

在距離伊朗 6,563 公里的台灣成長,生活,對於伊朗的初始印象,是從國中時期的社會課本開始萌芽。那時大腦還正在緩慢塑造出世界的雛形,而伊斯蘭革命、穆斯林文化、美國經濟制裁、石油輸出大國及兩伊戰爭,大概就是讓我拼湊出伊朗這未知國度輪廓的關鍵字。「各位乘客,請繫好安全帶,我們即將降落德黑蘭機場……」現在是凌晨三點,坐在靠窗處,看著窗外漆黑仍沉睡著的城市,遠處地面的黃燈隨著遞減的高度越來越清晰,腦袋忽然響起那些關於伊朗的關鍵字,心裡突然不安了起來,我看著窗戶玻璃反射後,已經披上藍色頭巾,有些陌生的自己,奮力的甩一甩頭,逼自己不要想太多。

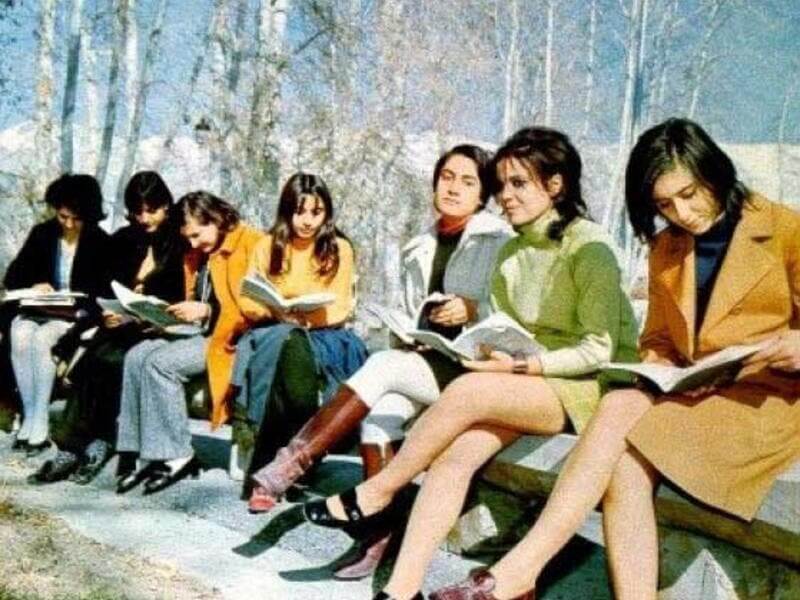

在一般人的印象裡,現在的伊朗是一個高度宗教化,政教合一的穆斯林國家,亦為反美先鋒,和美國總是勢不兩立,隔空交火,更在長年的聯合國經濟制裁下,當地無法使用信用卡及提款卡。但更多人可能不曉得,40年前,伊朗曾是阿拉伯世界中,世俗化最高的國家,甚至曾是極度親美的盟友,1960年代的伊朗人民曾經擁有比現在21世紀更高度的自由,女性不需要受到頭巾及服裝的束縛,街上到處可見女性穿著緊身上衣及牛仔短裙,高等教育普及,更有多位女性出任政府官員。

1963年,當時親美派的伊朗末代國王巴列維,宣布實施白色革命,希望能以非暴力的方式重建伊朗社會,引領國家成為全球經濟及工業強國,英氣風發的實施了一連串改革,包含土地改革、在美國資助下增加現代化建設、賦予女性選舉權、取消神學教育、提倡婦女摘去黑色面紗、廢除男性頭巾等,這些西化與世俗化的改革讓當時伊朗煥然一新,社會風氣十分開放,經濟體成長下,更使伊朗竄升世界富裕排名第九。

但是,宇宙間有個不滅的定律:凡有大起,必有大落。這些改革的背後,工業化和開放的態度雖然讓伊朗獲得巨大的經濟成就,落後的國王獨裁政治體制開始出現弊端,巴列維王朝特權階級貪腐成風,貧富差距與日俱增,城市裡的人們生活奢靡,驕奢淫逸,街頭開始湧現電影院、酒吧、賭場以及日益泛濫的色情行業。然而,城市之外佔國家七成的農村人口卻沒有因此獲得改革後的福利,農村根深蒂固的宗教思想難以拔除,人們的階級鴻溝和思想差距越來越大。再加上一連串的改革強行淡化了伊斯蘭教義,大力衝擊了以霍梅尼為首的什葉派保守勢力。1979年,宗教勢力狹著人民的憤怒、不安與矛盾情緒,在霍梅尼號召下,示威、暴動,演變成一場席捲全國的伊斯蘭革命。

最終,巴列維被驅逐出境,他的時代瓦解殞落,從此再也沒有回到伊朗。霍梅尼在人民的眾星拱月下,建立了政教合一的伊朗伊斯蘭共和國,卻也讓社會再次籠罩在黑袍之下。霍梅尼制定了以《古蘭經》為根據的憲法,以回歸伊斯蘭原旨教義為由,從穿著、飲食到生活,伊朗的社會被強制回到原廠的「清真」設定。

入境伊朗後,清晨太陽才正準備緩緩升起,我看著機場內來來去去的旅客及地勤們,眼角卻只盯著那些頭頂們,雙手下意識的再次調整頭上有些彆扭的頭巾(Hijab),不太確定正確的戴法是什麼,露出一根髮絲算不算違法?老是覺得若頭巾一不小心滑落下來,可能會立刻被附近的便衣警察舉槍逮補。

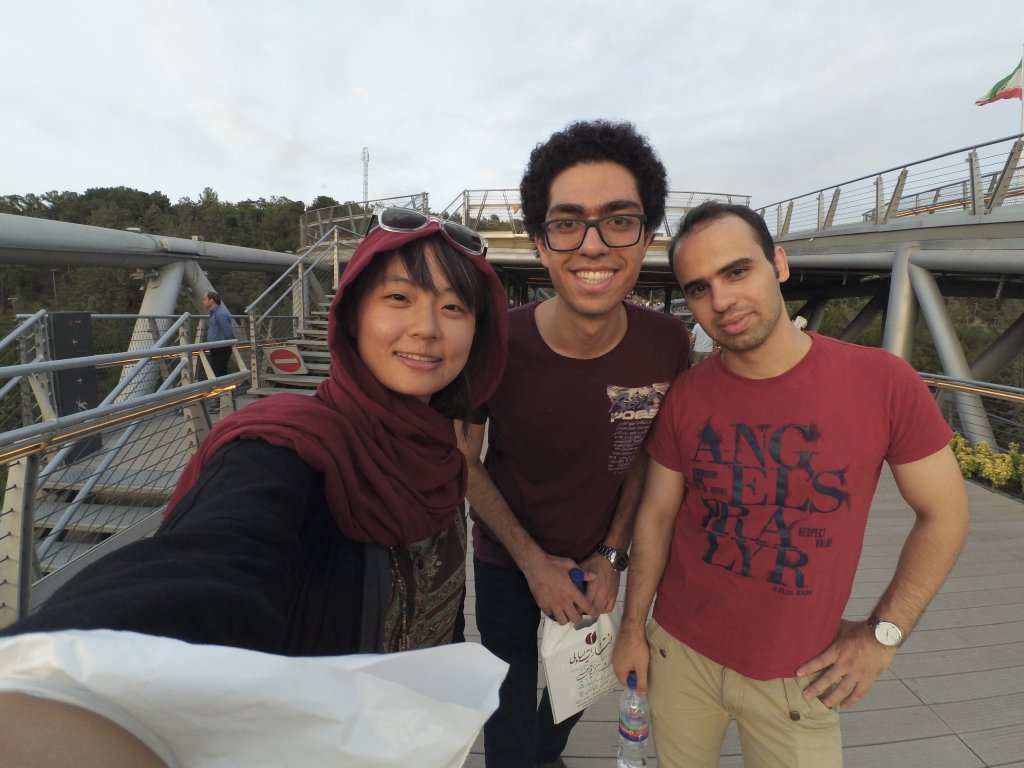

我和路人借了手機打給在沙發衝浪網站認識的伊朗人E,電話另一頭的他很顯然的正好被我吵醒,沒過多久,遠遠就看到穿著紅色上衣的 E 大力地向我揮一揮手,接著就在我預期要來個國際擁抱時,E 伸出了他的右手,「小心,這裡是伊朗。」他和我握了握手,故作調皮地向我眨眼, 咧起一抹陽光的笑容,不知道為什麼,從入境後就一直不安的情緒,突然消失不見了。跟 E 認識的機緣很奇妙,當初我在沙發衝浪網站公開德黑蘭行程的時候,意外收到了40幾封邀請信,直到我收到 E 來信寫道他是今年大學的應屆畢業生,和他的朋友也正打算一路向南旅行,我的直覺告訴我,這就是我要聯繫的人。(也因為他,我才得以獲得伊朗邀請函。)

離開了機場,E 帶著我穿越一處路邊的草叢,來到車輛一台台疾駛呼嘯而過的公路上, 「咦,你開車來嗎?」就在我滿是疑問的同時,E 手向上揮手,一台計程車見狀,急忙打了方向燈向我們而來,「不好意思,我們不需要計程車。」計程車默默開走了,我卻更加困惑了。沒過多久,另外一台看起來像是自家小客車的車子緩緩停在我們面前,「上車吧。」E 坐進副駕駛座後,先跟波斯司機寒喧了一番,接著轉過頭來解釋這是伊朗的白牌車,「這個,比較便宜啦!」

伊朗因為和美國反目,長年被聯合國經濟制裁,貨幣無法進入國際市場,更甭說可以使用海外的信用卡及提款卡了。伊朗當地有兩種貨幣,一種叫 「土曼」( Toman / تومان ),另一種叫「里亞爾」( Rial / ریال )。兩款伊朗貨幣其實都是用同一款的鈔票,只是計法上不同,1 土曼等於 10 里亞爾,里亞爾是官方計法,土曼則是民間計法,畢竟少了一個0,在貨品標價及計算上都更加方便。當時的貨幣,1美元可以兌換約 42,000里亞爾,我記得我在機場拿著兌換後一整疊全都印製著前伊朗最高領袖霍梅尼(Ruhollah Khomeini)肖像的各式鈔票「鉅款」,一瞬間不知道該如何是好。

E 住在市區一處小小的舊公寓裡,一打開門,印入眼簾的是地上鋪著滿滿幾何圖形的波斯地毯,還有躺在地板上只露出從被窩裡炸出來的爆炸頭,仍在睡夢中的M,「他是我的好朋友,也是我們的另外一個旅伴。」我花了好一段時間才把他的波斯語名字刻進腦海裡。德黑蘭的七月天,炙熱的艷陽和不斷從窗外灌入的焚風讓我不敢恭維,更何況還得圍著頭巾,直到傍晚才敢出門,來到 Ab-o-Atash Park(英語:Water-and-Fire Park)放風,E 說伊朗人很喜歡在戶外野餐和散步,而這正是德黑蘭著名的公園之一。日暮時分,漫步在被白色燈光打亮,充滿科技感的Tabiat 橋上,晚風吹拂過我藏在頭巾裡的耳際,捎來了遠方熱鬧的波斯音樂,腳步及身體正想要隨著節奏隨意擺動時,被 E 阻止,「女性在公眾地方是不能隨意唱歌跳舞的。」

因為伊斯蘭教不允許,這被視為不雅行為。

「但是如果我們離開了伊朗到其他國家,就再也沒有這種限制了。」E 半開玩笑的說道,自顧自的又繼續往前走了,我看著公園裡人來人往的人們,這句話後來在我腦袋裡徘徊了很久,我忽然想到身為虔誠的印度教朋友,來到台灣求學後,雖然選擇不多,卻沒有因此改變他吃全素的飲食習慣。在這裡,宗教雖然以法律之名統治著伊朗的人民,到頭來,卻無法規範人民的心。

“Salam, welcome to Iran!”

前方披著黑袍的女孩突然走了過來,有些害羞地用英文向我打招呼,甜美的笑容燦爛的像一朵綻放的花,這是今天,來到伊朗後第一天,我收到街上來自陌生人的第十次問候。我想起沙發衝浪的網站上,也有一群人們主動又積極的願意接待我,「因為我們伊朗人,出國相對比較不容易。」E 說。

「所以我們很珍惜,在我們的日常生活裡,和外國朋友相處的每一個時光。」

七月的德黑蘭,酷熱乾燥的夏夜裡,這些陌生的問候們就像是一股股沁涼徐徐的風,舒緩了夏夜整晚的難耐溽暑。

/

繼續閱讀:

/

Story @ Tehran, Iran.